「中川統雄;Dark Matter」

音楽という文化を、「作曲家」ー「演奏者」ー「聴きて」という3種類の人間たちの間のゲームと考えてみる。

「作曲家」と「演奏者」は作曲と演奏に対して、ある程度以上の水準を保つ義務がある。

一方、「聴きて」はその音楽に対してどんな感想を持っても、どんな反応をしてもいいのだけど、ある程度以上「注意深く聴く」という役割がある。

「作曲家」と「演奏者」は良い「聴きて」でもある必要がある。

「聴きて」が「作曲家」や「演奏者」でもあれば理想的だ(上手である必要はない。注意深ければ良いのである)

音楽に、「脳の活発な運動」や「精神の飛躍」を本当に求めるなら、この3角関係に参加する必要がある。

*******************************

バスフルートのためのソロ曲「Dark Matter」の作曲者、中川統雄は最も古い友人の一人で、同時に最も長く共同作業している音楽家でもある。

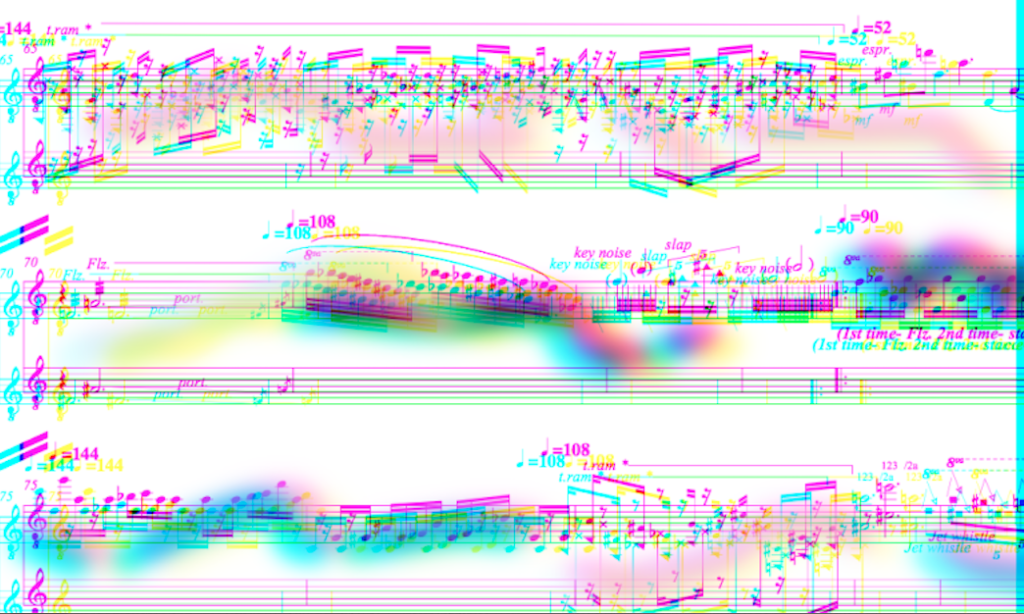

なかでもこの「Dark Matter」は、作曲に際して何度も綿密なミーティングを重ねて、技術的な確認を行っただけでなく、何種類もの深く踏み込んだ実験も行って完成に至った作品なのである。(曲の途中で出てくる、タングラムと声を混ぜてリズミックな効果を作る奏法は我々のオリジナルで「モンキータングラム」と勝手に呼んでいる。)

そうすることで結果的に、お芝居の脚本で言えば「当て書き」のような、「木ノ脇」という演奏者を強く意識した曲になっている。(作曲家自身は一時期「オートクチュール」という言葉でこれを説明したこともあったものだ)

聴いたときの印象は複雑で、聴く人によっては「即興演奏してるのかな?」と思う人もいるかもしれない。

しかしこの作品の核になっているのは実のところ「リズム」のーとくにテンポを頻繁に変化させることによって惹き起こされる複雑なプロポーションと、相反するニュアンス同士の稠密な同居であって、演奏にあたって演奏者は「バスフルート」という、ただでさえ大きく、もてあまし気味で取り回しの悪い楽器を、最後まで安定的かつ「繊細」にコントロールすることが求められる。

部分的に、きわめて強い、場合によっては暴力的にすら聴こえるところも、あくまで意図的なニュアンスなのであり、全体を支配すべきなのは特殊楽器バスフルートをとても繊細に扱ったとき特有の響きの質感でなければならない。

演奏者がそうやって、この曲を多少なりとも整った姿に作り上げるだけでもかなりの努力がいる。

だから想像力を少し働かせれば、「即興演奏」なんかではこんな響きにはならないことがわかる。

別の言い方をすれば、聴きてたちがある程度注意深く敏感なアンテナを立てていないと、この作品の入念にして偏執的とも言える仕掛けの数々に気がついて面白がってもらえないかもしれないとも思うのである。

演奏者が高い精度の演奏を目指し、聴きてたちは固唾を飲んで何が起こるか耳を集中させる、というのは音楽を次元の高い芸術として成立させるための、言ってみれば当然の前提とも言える。

しかし、ひとたび音楽を「娯楽」としてのみ捉えてしまうと、「難解さ」は娯楽にとっての障壁でしかなく、「作曲家」と「演奏者」は「サービスの提供者」に、「聴きて」は「お客様」に落ちていくしかなくなる。

「ゲームプレーヤー」を目指すか、「お客様」で満足しておくか。

「聴きて」はわざと集中を欠いて大騒ぎする、という権利すら持っている。

が、演奏会への入場料を払ってわざわざそんな振る舞いをする人はそうそういないだろう。

入場料を「ゲームへのエントリー料」と考えることもできる。

払うことでゲームプレーヤー=「注意深い聴きて」という自分を担保しているのである。

ゲームプレーヤー1=作曲家・中川統雄は誘惑する。

練度の高い演奏があり、少しでも注意深く聴いてくれる耳があれば、活発な精神のグループ活動に参加できるかもしれないと。

芸術としての音楽には、聴かれる際にもある程度のハードルがあるものであり、そのハードルの高さをきわめてデリケートに設定できることが作曲家としての彼の力で、職人的繊細さですらあると思う。

ゲームプレーヤー2=演奏者・木ノ脇道元はそのおおもとの意図を理解し、「作曲家」と「聴きて」をつなぐべく、ありとあらゆる努力をする。

ゲームプレーヤー3=聴きてたちは自由に振舞う。

そのさい、願わくば上記のような、ゲームを成立させるための努力が働いていることを念頭に置いていてくれたらと願うけれど。