7月29日に独演のコンサートを早稲田のトウキョーコンサーツラボでやる予定。

「どーげんをプロデュース」という新しく始めるシリーズの一回目で、今回は作曲家でプロデューサーの福井とも子さんが「どーげんをプロデュース」する、という内容。

福井さんが考えてくれたプログラムは以下の通り。

エンノ・ポッぺ: フルートのための17の練習曲、第3巻(1993/2009)日本初演

Enno Poppe : 17Etuden fur die Flote,3.Heft(←正確には添付「スクリーンショットA」)

マティアス・ピンチャー:独奏フルートのための「ビヨンド(変遷の体系)」(2013)

Matthias Pintscher : “beyond(a system of passing)” for flute solo フランコ・ドナトーニ;ピッコロのための二つの小品「巣」から抜粋

Franco Donatoni ; “NIDI” Due pezzi per ottavino

ステファノ・スコダニッビオ:バスフルートのための「カルタヘナへの帰還」(2001)日本初演

Stefano Scodanibbio : Ritorno a Cartagena per flauto basso

レジス・カンポ:フルートのための「スフィンクス」(2002)東京初演

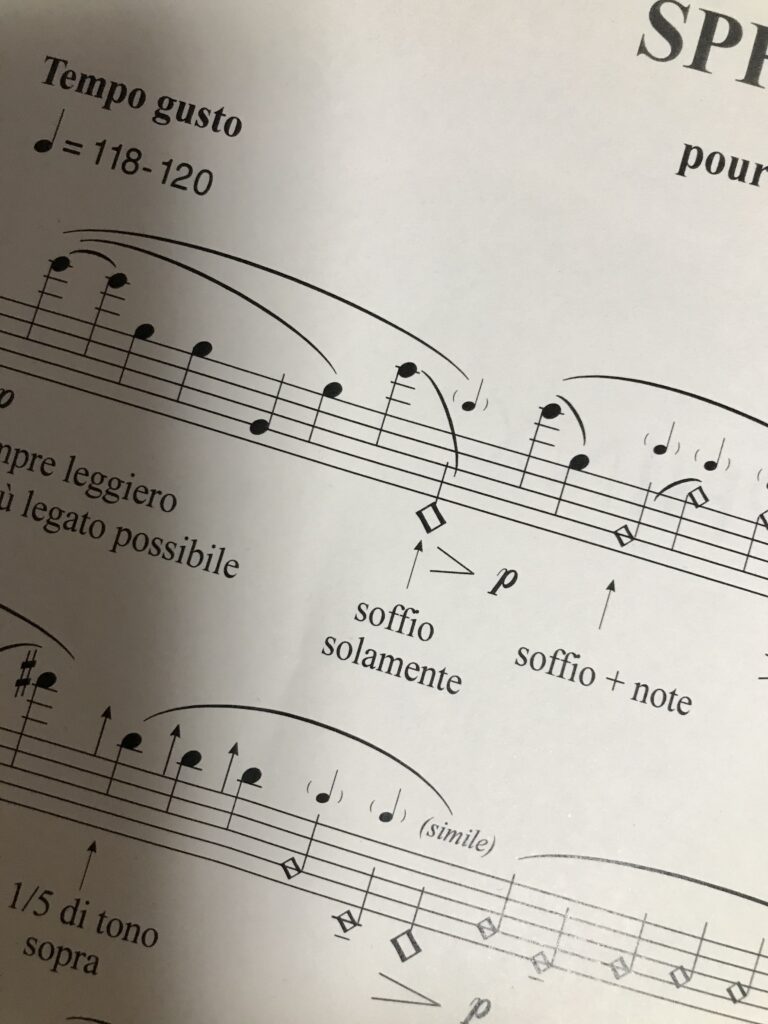

Regis Campo : Sphinx, pour flute(←正確には添付「スクリーンショットB」)

ロバート・ディック: 独奏フルートのための「炎は周りばかり回っていてはいけない」(1980)

Robert Dick : FLAMES MUST NOT ENCIRCLE SIDES for flute alone

ブライアン・ファーニホウ:独奏アルトフルートのための「シシュフォスの帰還」(2010日本初演

Brian Ferneyhough : “Sisyphus Redux” for solo alto flute

ドミトリー・クルリャンツキー:バスフルートのための「不誠実な読み手」第2番(2001)日本初演

Dmitri Kourliandski : FL[falsa lectio]#2

まだ東京では初演されてない、21世紀に入ってからの新しい作品、というのに比重がある感じ。

そして一通り楽譜に当たってみた印象では、みんながよく知ってるつもりの、すでに珍しくはない「フルート」という楽器から、意想外の響きを引き出す、粒揃いの作品ばかり、というプログラム。

今回以降、不定期ではあるけれどこの演奏会についての集中連載。

「息のニュアンスについて」

少なくともポッペ、ピンチャー、カンポ、ファーニホウの作品で、作曲家たちはフルートの「息」のニュアンスを詳細に、あるいは繊細に指定して、それぞれに個性的なフルート特有の表現を模索しているように見える。

例えばカンポの「SPHINX」なら、4分音符が連なるシンプルな譜づらと、プリミティブと言っていいくらいの明るいモーダルな響きが特徴だが、「息+音」「息のみ」、それと通常の奏法という三つのモードを使い分けて、シンプルな中にもいろどりに満ちた音楽を目指すことが示唆されているようである。

演奏する側の実感では「必ずなんらかのピッチにはなってしまうと考えれば「息のみ」というのは机上の空論だ!」と屁理屈をいうこともできるが、「三つのモードの使い分け」を目指していることが分かりやすくはっきりしてる譜面なので、「息のみ」(Soffio solamente)と指定されている音を、他のモードと明瞭に区別できるような響きを作る方法を探すのが積極的なプレーヤーの努力、と考えたい。

管楽器の中でもリードを介さず、直接楽器に息を吹き込む原理のフルートにおいて、「「息」のニュアンスをいかに使うか」というのはもともと本質的で大きなテーマだと考えられる。

にもかかわらず、それが現代音楽の時代になるまで詳細に語られてこなかったのは、記譜法の問題が大きいように思う。

18世紀になってたどり着いた、グローバルに統一された記譜法の問題の一つは、往々にして「繊細な表情の説明を欠く」ということのようだ。

楽譜に書ききれないそのような微妙な表現は、演奏者に一任されるか、とるに足らない誤差のような現象として軽視されてしまっていた。

しかし音楽のスタイルが変遷し、作曲家がデリケートな表現を楽譜に書き記したいと思っても、20世紀の中頃まで基本的な楽譜の書き方は変わらなかった。

後期ロマン派の作曲家たちが楽譜に書き込む、長くて抽象的な表情の指示や演奏法の細かい指示などを見ていると、彼らがすでに既成の記譜法に対して感じていた大きなフラストレーションが伝わってくるようである!

1945年以降の現代音楽の黄金時代に楽器法の実験と記譜法の実験は馬車の両輪のように働き、劇的な変化の道を邁進した。

フルートで「極端に息っぽい音」「airly sound」「blowing noise」その他、数えきれないほどの言葉で説明されてきたイレギュラーな音色は当時は珍しく、そして今やそれほど驚くような奏法では無くなっているように思える。

このような楽器の使い方を「オーソドックスな奏法」に対する「汚し」のようなものと考えてしまうと、途端に演奏は奥行きを欠いた力のないものになってしまう。

「息」のニュアンスがフルートにとって本質的なものであり、無限の中間的段階のグラデーションの中を移動する豊かな色彩の世界、と考えればクラシックな演奏も変わってくるし、今回のようなプログラムの作品を積極的に組み立てることにもつながってくる気がするのである。

「息」のニュアンスは20世紀に発見されたものではなくて、記譜法が変遷した事により再評価され復権を果たしたのだと考えたい。

それを武器にして無限の表現の可能性を手にしているのは作曲家たちというより、我々プレーヤーの方である、と考える事にしようと思う。

20世紀以前の音楽がフルートに対して潜在的にリクエストしていたのに、楽譜に書かれなかった様々な表情たちが逆に照らし出されるような気分にならないだろうか!