福井とも子「Colorsong on B」

#5「Dark Matter」から#7まで、期せずしてひとつながりの読み物のようになってしまった。

日本音コン作曲部門の演奏審査取りやめの決定の件をネタにしながら「楽譜と音楽」、ひいては「作曲家とプレーヤーと聴き手」の関係というところまで考えを進め、ある程度長い文章でないと説明できない見解を残したかったのだと、今読み返してみると思う。

かつてチャールズ・アイヴズはアメリカ思想史の巨人たちへのオマージュとも言える「コンコードソナタ」を作曲した際、各楽章を解説する「Essays before a sonata」という一冊の本を書き上げ、その文章と音楽を合わせて完結した表現物とした。

自分は演奏者なので、最終的には「演奏」で全てを表現しないといけないが、「フルート独奏」というもっとも小回りが利くはずの演奏形態を、このような文章で自ら解説して見せることで、とてつもなくハードルが上がっているのを自覚しないわけにはいかないのである。

なんたるM気質!

******************************************

最後に紹介する福井とも子もまた、もっとも若い時代から親交のある友人のひとりで作曲家である。

現在の彼女にはプロデューサーとしての顔もあり、関西のプレーヤー中心の「Next Mushroom project」と、日本現代音楽協会副理事長として、先鋭的で面白い響きを聞かせてくれる才能ある仕事振りを発揮している。

この「Colorsong on B 」が出来た当時は、まだそういったプロデュースの仕事には手を染めていなかったが、作曲を通じて試していたことと、現在プロデュースで総合的に表現しようとしていることは通底してるんだろうなと思う。

新しい響きへの飽くなき探求という意味で。

「Colorsong」という言葉は彼女のオリジナルな造語で、「音色の実験」あるいは「音色の可能性による音楽」といった意味合いを込めようとしたのだと思われる。

フルートの可能性を探るべく、作曲に先立って、彼女との間にも綿密なインタビューが何回もあった。

そんなやりとりの中で提示されたたくさんの可能性の中から、厳選した技法を使って、「B」という単一の響きが多様にに変化していく、ストイックにして華やかなフルート独奏の魅力的な小品は生まれた。

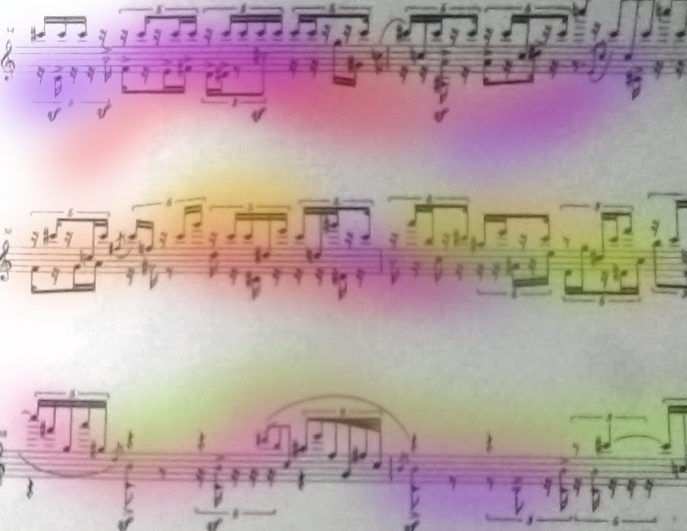

この曲の、徹頭徹尾シンプルでミニマルな印象を作り出しているのは最初から最後まで続く、「B」の同音トレモロ。 特殊な指使いを使うことで生まれる、同じピッチで音色の微妙に異なる音の実験(厳密に言うと、とても微妙なレベルで音の高さも異なる)

単純極まりないトレモロの連続の中に、点描風の音形が異なった系統の連符で挿入される。 これにより二重に重なったリズムは、規則正しいマスの目にほつれと破れを生んでいく。

そして「フルートを吹きながら声を出す」ということの可能性。

現代音楽では「管楽器と声」のコンビネーションは特別珍しくはなく、特にフルートは構造的にフレキシブルなので、すでにこの曲に先立ってさまざまな実験がされてきたものである。

「Dark Matter」や「Unity Capsule」でも声は多用されているけど、この曲でとくに目論まれているのは、楽器の音と声が混ざったときに起こる、「差音」と言われる現象。

これにより二重に重なった音は三つ目の音を生み三重になる。

シンプルさの極致からおそるおそる始まる響きが、一気に複雑な様相を帯びる瞬間。 この曲を「音色とリズムの実験」に終わらせることなく、音楽にしようと思ったら、「Bのトレモロ」のシンプルでありながら微細な色彩の変化に聴き手の注意を常に引きつけておく演奏が必要になる。

オスティナートへの強い意志と特殊奏法への理解が不可欠という意味で、やはりこの作品も「独奏フルートのための技巧的な作品」の群れに入れたいと思うのである。